Несмотря на обилие ярких джазовых звезд, озарявших нижегородскую сцену в восьмидесятые, девяностые и «нулевые», главным впечатлением от концертов был конферанс Светланы Кукиной. Энергичная, искрящая позитивом, она мгновенно настраивала зал на праздничную тональность, и нередко ей аплодировали не меньше, чем собственно музыкантам.

Дважды лауреат Премии Нижнего Новгорода, журналист, автор книг, сегодня Светлана Львовна – наш собеседник.

Под знаком Фейертага.

– Как понимаю, 2024 год стал для Светланы Кукиной по-настоящему джазовым. Как это получилось? Что состоялось и что нас еще, быть может, ожидает?

– Тот действительно джазовый год начался с моего январского дня рождения, который я осознанно решила провести с арт-директором парка «Швейцария» Юлией Скугаревской в обсуждении плана джазового фестиваля «Осень в Швейцарии», конкретно – его джазовой составляющей.

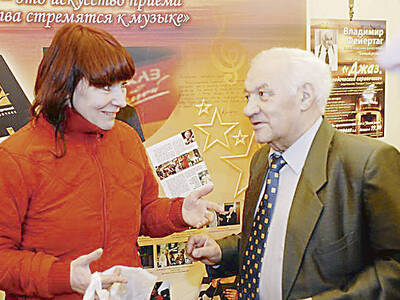

А потом ушел из жизни мой учитель, джазовый патриарх Владимир Борисович Фейертаг, и надо ли говорить, сколь грандиозна эта потеря. Я ездила проститься, и знаменитый пианист, большой друг Нижнего Новгорода Андрей Кондаков всем меня представлял следующим образом: «Это – Света, нижегородский Фейертаг». Почему я об этом говорю, тот же Андрей Кондаков в год столетия российского джаза подталкивал меня к публикациям по истории джаза, приводил пример: «Посмотри на Фейертага! Он пишет книгу за книгой, все свои архивы публикует». Да и сам Владимир Борисович не раз советовал мне написать, наконец, историю горьковского-нижегородского джаза…

Одним словом, все это, наконец, сошлось, и я начала разбирать собственные архивы и как-то их систематизировать. Не буду рассказывать, сколько времени я провела в библиотеках и областном архиве, на какую сумму заказала необходимую литературу и сколько было другой работы. Важно, что лед тронулся! И родилась лекция по истории горьковского джаза для сотрудников Яндекса, появилась джазовая образовательная программа «Осени в Швейцарии» – лекции, экскурсия и выставка; была поездка в Гнесинку на конференцию, посвященную пятидесятилетию джазового образования в России. Я привезла туда доклад о нашем горьковском пианисте Александре Шишкине.

И был Михаил Рура, исполнитель блюзов и спиричуэлов из Санкт-Петербурга; он хоть и питерский, но впервые засветился на большом фестивале именно в Горьком. О нем очень мало написано. Почти ни слова вообще! А я очень хочу, чтобы его портрет появился в джазовой филармонии у Голощекина, там есть портретная галерея известных музыкантов.

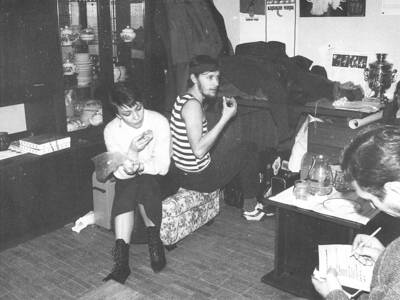

Кстати, в голощекинском Музее джаза в той же филармонии я нашла себя и своих друзей на фотографии – на стенде, посвященном фестивалю «Осенние ритмы». Там есть фотография джазовых активистов, сделанная в 83-м году. И самая мелкая фигурка на этой фотографии, конечно, я.

– Раз уж вспомнилось имя Фейертага… Владимиру Борисовичу ничего не стоило сесть за рояль и блеснуть импровизацией. Как с этим обстоит у вас?

– Я, конечно, не могу сравнивать себя с Владимиром Борисовичем, но на моем электронном пианино всегда стоят открытые ноты с джазовыми стандартами.

– А как насчет барабанов? Знаю, что вы учились играть на ударной установке.

– Барабаны пока на паузе.

На сцену выходят друзья.

– Несмотря на обилие ярких джазовых звезд, озарявших нижегородскую сцену в девяностые и «нулевые», мое главное яркое впечатление от тех концертов –конферанс Светланы Кукиной. Вы рассказывали о музыкантах с большим эмоциональным подъемом, причем в таком, особенном приятельском тоне, словно все они ваши родственники или как минимум близкие друзья. Как это сложилось? Ведь, насколько известно, у вас высшее техническое образование и, как говорится, «ничто не предвещало»…

– Да, у меня диплом политеха, радиотехнический факультет. Отнюдь не самая девичья специальность!

Точное число своего сценического дебюта – 19 октября 1987 года. Это самый разгар джазовой жизни Молодежного музыкального клуба, ММК, – о нем чуть позднее. Перестройка, многие вещи делаются легче, все на подъеме, и я в те времена – секретарь ММК, то есть веду огромную общественную закулисную работу и уже немножко пишу в газетах на правах большого любителя джаза. Наши концерты вел лектор-музыковед Юрий Дмитриевский, но в тот день он заболел. А у нас планировалось выступление, ни много ни мало, известного пианиста Михаила Альперина. Я – в панике, бегом к организатору концерта, Вячеславу Уланову: «Что делать, шеф? Клиент уезжает, гипс снимают…». А Уланов в ответ: «Ты столько анонсов написала про Альперина, что, наверное, знаешь про него больше всех. Вот и проведи концерт сама!»

Что ж: вышла, провела. И, видимо, более-менее справилась. Дальше вопросов уже не возникало.

Для меня было делом принципа выучить имена выступающих артистов и произнести их со сцены наизусть, а не по бумажке. Причем назвать их так непринужденно, рассказать о них так, словно, да, все эти музыканты – мои добрые друзья детства. Да и относилась я к музыкантам действительно с большой теплотой – они играли мою любимую музыку, джаз. Трудно было представлять шведов и норвежцев с их часто труднопроизносимыми именами, и неизвестно, где ставить ударения.

Многому меня научил опять же Фейертаг. Вообще, одним из его достоинств было то, что он все время «вербовал» в джаз не просто сторонников джаза, но активных новых участников джазовых событий. И я, конечно, была завербована по всем возможным параметрам. Год за годом общения я слушала и запоминала его рассказы, как нельзя вести себя на сцене, что нужно говорить, а что – нет, как работать на атмосферу, как переключить публику с одного выступления на другое и так далее. В итоге все это уложилось в какой-то особый блок памяти, и когда я сама вышла на сцену, то была уже начинена его правилами и подходом. Конечно, у меня нет фейертаговского ехидства, его уникального чувства юмора. Бутман говорил: «Мы на Фейертага ходили, как на Райкина, только Райкин дорого, а здесь два в одном, и джаз, и хохмы».

– Наверное, с вами случались смешные ситуации на сцене?

– Сколько угодно! Я преподаю в нашем музыкальном училище лекторское дело и подготовила специальное занятие, посвященное несуразным ситуациям на сцене. Одна из любимых историй относится к периоду, когда я вернулась на сцену после рождения сына. Артем категорически не мог оставаться с чужими людьми и, по благословению Уланова, я вышла на сцену тюза за руку с ним. И оказалось, что прямо перед микрофоном открыт люк под сцену. Едва я начала говорить, Артем начал дергать меня за руку и закричал на весь зал: «Мама, у них тут дырка к центру земли!».

Еще история. Однажды я не приехала на концерт по болезни. К микрофону вышел первый участник выступления и сказал: «Здравствуйте, я Света Кукина. Сейчас расскажу вам, что нас сегодня здесь ждет».

Сто плюс пять.

– Давайте обратимся к истории и покатаемся на машине времени. С чего у нас начался джаз?

– На стене моей квартиры размещен джазовый таймлайн – наклеены кружочки с годами, и я постоянно добавляю к ним все новые. Первый год – 1917. Да, история российского джаза официально начинается в 1922 году, но в Нижнем Новгороде она парадоксально началась раньше.

К нам из Александровска (сейчас это Запорожье) приехал юный Александр Цфасман, чья семья спасалась от погромов. Он быстро поступил в музыкальный техникум (как тогда называлось музыкальное училище) и занимался у Сары Григорьевны Тиграновой, одной из ведущих педагогов по фортепиано. Здесь, в Нижнем, состоялись его первые концертные выступления, победы на конкурсах, здесь он поработал барабанщиком в симфоническом оркестре. В 1923 году он поступил в Московскую консерваторию и вскоре организовал первый в России профессиональный джазовый оркестр, записал с ним первую джазовую пластинку и сейчас считается одним из первопроходцев джаза. Но не будь в его жизни Нижегородского музыкального училища, где он сформировался как пианист-виртуоз с хорошими знаниями по гармонии, по оркестровке, – все сложилось бы иначе.

Далее очень важные годы в истории нижегородского джаза – тридцатые. Строительство автозавода, приезд иностранных специалистов и появление так называемого Американского поселка, примерно между Окой и заводскими проходными. Именно там, судя по газетным публикациям, впервые зазвучал джаз. Информации о более ранних джазовых концертах в Нижнем у меня пока нет.

Далее – открылась филармония, в город стали приезжать большие джаз-оркестры. В филармонии появился концертный эстрадный отдел, эстрадный театр. Тогда на широкий экран вышли «Веселые ребята», и на их плечах утесовский «Теа-джаз» объехал всю страну. Да и в войну в афишах было джаза предостаточно.

Я нашла интересную афишу военного времени – впрочем, эта певица выступала у нас и до войны. Советская негритянка Коретти Арле-Тиц, в ее репертуаре были классические романсы и негритянские спиричуэлы. Сейчас мало кто ее вспомнит, но она, между прочим, мало того что была творчески активна, но еще и очень любила наш город, «нарядный город», как она называла, и отдельно – памятник Чкалову. «Сколько силы чувствуется в этой фундаментальной фигуре», – писала она в путевых письмах.

В 1959-м город закрыли для иностранцев – но в шестьдесят восьмом году к нам приезжал чешский биг-бэнд с американским барабанщиком, биг-бэнд под управлением Густава Брома. Оркестр дал четыре концерта во Дворце спорта. Концерты эти вошли в программу Дней культуры Чехословакии в Российской Федерации, и в нашем закрытом городе побывало множество чешских деятелей культуры. Возможно, было какое-то устное распоряжение на самом высоком уровне – документы на эту тему мне пока не попадались, да и были ли они.

В шестидесятых годах появился первый городской молодежный клуб – ГМК-65. Энтузиастам джазовой музыки отдали для выступлений кассовый зал речного вокзала, когда закончилась навигация, – и закипела жизнь! Было открыто джазовое кафе на Суетинке; то есть там была столовая, которая по субботам работала как джазовое кафе. Туда было, разумеется, не попасть, но музыканты и ярые любители джаза как-то попадали. Когда мне об этом рассказывали участники событий – Илья Шевц, Виталий Янков, Светлана Тищенко, Александр Норкин – от них шла невероятная энергия. Какое-то это было особенное время!

ГМК-65 провел первый Горьковский джазовый фестиваль 1970 года, про который говорят, что по уровню организации и по качеству художественных открытий он сравним с Таллинским международным джазовым фестивалем шестьдесят седьмого года. Здесь, в ДК имени Ленина, выступили все сливки советского джаза. А потом на долгие годы джаз в городе как-то затих.

– А дальше был ММК?

– Да, ММК. Молодежный музыкальный клуб при Дворце культуры имени Орджоникидзе открылся в 1979 году. Ядро ММК – это инженеры авиационного завода Вячеслав Уланов (руководитель клуба) и Семен Подкар (его правая рука). Уланов приехал из Арзамаса и был очень хорошо наслушан благодаря западным музыкальным радиопрограммам – и в плане джаза, и в плане биг-бита. Семен Подкар – из Казани, это очень джазовый город, и КАИ, где учился Подкар, абсолютно джазовое место. Оба они играли в самодеятельных ансамблях. В одной точке тогда сошлось много всего, но созданный этими двумя активными парнями клуб явил яркий пример синергии: два человека делают не в два раза больше, а больше во много раз, потому что в действие вступают какие-то малоизвестные пока законы умножения творческой энергии. Уланов с Подкаром поставили на огонь некий синергетический горшочек, который начал неистово варить. Сейчас, когда я показываю на лекциях масштабы активности ММК, люди плохо понимают, как это вообще можно было сделать. В свободное от работы время, без финансирования, на режимном предприятии, на окраине закрытого города, под бдительным оком идеологов и партии.

Впрочем, в районном комсомоле работал тогда Евгений Борисович Люлин, который всегда защищал ММК, а Дворец культуры имени Орджоникидзе возглавляла молодой энергичный директор Ирина Марковна Пантелина, которая также этих новаторов всегда защищала и поддерживала.

В сложившихся условиях «горшочек» варил с неслыханной скоростью. Реализовывалось огромное количество любых идей. Приходит человек с улицы – его тут же вовлекают в активное содействие. Мгновенно находится какое-нибудь занятие, коготочек увязает, а дальше птичка обнаруживает, что она сама хотела бы что-то сделать, и птичек таких с их идеями было изрядное множество. ММК – это фантастический пример народной молодежной инициативы, которая парадоксально сработала в совершенно неподходящих для этого условиях. Более того: в этой культурной, питательной среде сформировалось сообщество, в 90-е годы расцветшее пышным цветом. Новые дизайнеры, культуртрегеры, экологи, журналисты, общественные активисты...

Заслуга ММК, если говорить о джазе, – им, в отличие от предыдущего музыкального клуба, удалось сделать живые джазовые концерты и фестивали регулярными, традиционными. Они испробовали разные площадки, разные форматы, разные варианты соединения с бизнесом и сотрудничества с властями.

Надо ли ехать?

– Несмотря на то, что многое в сфере нижегородского джаза успешно свершилось, есть еще над чем работать. Например, до сих пор выпускники училища не могут получить высшее эстрадное образование в Нижнем и поэтому уезжают в Москву, Питер, Ростов-на-Дону, оседая там. Также есть ощущение, что джазовые кадры мельчают. Или я ошибаюсь?

– Мы о каких джазовых кадрах говорим – о молодых или матерых? Талантливой молодежи много. Как стать звездой, где набирать мастерство? Несколько лет назад мы обсуждали это с Игорем Михайловичем Бутманом. Бутман тогда говорил, я цитирую, «у современных музыкантов есть все возможности. Огромный доступ к зрителям, доступ к славе, к узнаваемости. Музыканты имеют абсолютную свободу коммуницировать со своими коллегами из-за рубежа, выезжать на гастроли, встречаться в России, играть, импровизировать, работать, обмениваться идеями. Появляются международные проекты, международные группы, в онлайн, не в онлайн». Конец цитаты. Конечно, многое с тех пор изменилось, но все же всегда есть свое окно возможностей. Все зависит от тебя. Возвращаясь к тому же разговору с Бутманом, я спросила, а чего не хватает. Он ответил: «Единственное, чего не хватает, – работы над мастерством. Для того, чтобы заниматься, изучать, есть все. Тем, у кого получается, хватает всего».

Беседовала Мария Федотова.

На фото: 1. На конференции в РАМ имени Гнесиных. 2024 год. 2. Бессменная ведущая джазовых концертов и фестивалей «Джаз России». 3. С Сергеем Манукяном на тестовом открытии джаз-клуба Джем-престиж-2. 2010 год. 4. Фестиваль «Джаз России» проводился ежегодно с 1990 года. 5. В дни фестивалей организаторы практически жили за кулисами. 6. С Владимиром Фейертагом на презентации энциклопедии «Джаз в России».