Двухсотлетие со дня рождения Михаила Лермонтова праздновалось этой осенью в России негромко. Телеэфир отметился лишь несколькими программами, в том числе новым документально-художественным фильмом на Первом канале. На экране роковая шутка Лермонтова над Мартыновым, который явился в общество "при полном параде" - в черкеске и с двумя огромными кинжалами, звучала действительно очень смешно: "Как ты хорош, Мартынов! Ты похож сразу на двух горцев". Именно это, по версии авторов фильма, послужило поводом для вызова на дуэль.

Врагов нажил немало

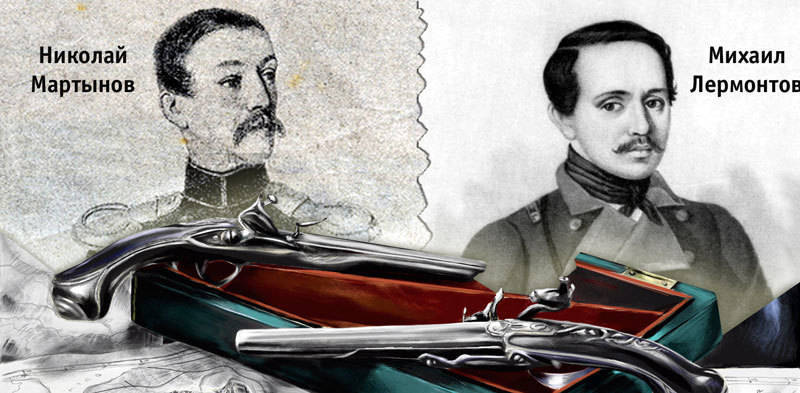

Дуэлянтство, зародившееся в Западной Европе в эпоху позднего средневековья, только на первых порах поощрялось обществом. Затем же с этим явлением нещадно боролись, так как дуэли буквально косили ряды дворянства, рискуя оставить целые государства без его элиты. Дуэль Лермонтова с Мартыновым тоже пришлась на время, когда выяснение отношений с помощью оружия было под запретом. И тем не менее дуэль состоялась и обернулась трагической потерей для всей России и мировой литературы. Роковой выстрел в Михаила Юрьевича Лермонтова совершил Николай Мартынов, майор, родившийся в Нижнем Новгороде. Многие из исследователей считают его убийцей и преступление, которое он совершил, не имеет давности лет.

Истинные причины поступка Мартынова и подробности поединка, видимо, так и останутся тайной. Сведения о них противоречивы, к тому же превалирует версия "выжившей" стороны - так нередко случалось после дуэлей: свидетели старались не выдавать порочащих дуэлянта деталей, чтобы смягчить наказание.

Однако все источники признают, что Лермонтов стрелял в воздух в отличие от своего оппонента…

Острословие поэта, за которое он поплатился, можно оценить даже по упомянутому в телефильме эпизоду - недаром друзья говорили Лермонтову: "Язык мой - враг мой". Своей язвительностью он нажил себе немало врагов. В ходу у завсегдатаев петербургских салонов, отдыхавших на водах в Пятигорске, было даже выражение "ядовитая гадина". В этих кругах и нужно искать подстрекателей дуэли - Мартынов же явился лишь средством. Категорически не принимавший Лермонтова философ Владимир Соловьев вообще считал, что Мартынов стал рукой Божьего возмездия.

Однако же не всякий "пострадавший" от поэта согласился бы с ним стреляться.

"Как в подобных случаях бывало не раз, искали какое-либо подставное лицо, которое, само того не подозревая, явилось бы исполнителем задуманной интриги, - пишет известный биограф русского классика Павел Висковатый. - Так, узнав о выходках и полных юмора проделках Лермонтова над молодым Лисаневичем, ему через некоторых услужливых лиц было сказано, что терпеть насмешки Михаила Юрьевича не согласуется с честью офицера… К Лисаневичу приставали, уговаривали вызвать Лермонтова на дуэль, проучить. "Что вы, - возражал Лисаневич, - чтобы у меня поднялась рука на такого человека?!"

А вот у Мартынова - по глупости или из-за крайнего самолюбия - рука поднялась.

Нижегородские следы

Николай Мартынов родился в Нижнем Новгороде в 1815 году. Он происходил из богатого рода, владевшего усадьбой в Подмосковье. С Лермонтовым он был знаком чуть ли не с детства.

Примечательно, что двоюродным братом будущего убийцы был писатель Михаил Загоскин, автор романа "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году", который посвящен временам Смуты.

Сам Мартынов тоже был не лишен литературных способностей, но они, конечно, не шли ни в какое сравнение с гением Лермонтова. Некоторые исследователи даже полагают, что Мартынов завидовал одаренности Лермонтова - и как поэта, и как бесстрашного воина.

По описаниям современников, Мартынов был красивым блондином высокого роста, который мечтал о чинах и орденах, даже намеревался дослужиться до генерала.

"В сущности, добродушный человек, он, при огромном самолюбии, особенно когда оно было уязвлено, мог доходить до величайшего озлобления. Уязвить же его самолюбие было очень нетрудно... Он был фатоват и, сознавая свою красоту, высокий рост и прекрасное сложение, любил щеголять перед нежным полом и производить эффект своим появлением… Охотно напускал он также на себя мрачный вид, щеголяя "модным байронизмом". Неудивительно, что Лермонтов, не выносивший фальши и заносчивости, при всем дружественном расположении к Мартынову, нещадно преследовал его своими насмешками", - пишет Висковатый.

По-настоящему же известным нижегородцем был отец убийцы поэта - Соломон Михайлович.

- Известно, что улица Семашко раньше была Мартыновской, это же название носила и городская больница, разместившаяся в бывшем доме Соломона Мартынова, - рассказывает заведующая отделом краеведческой литературы Нижегородской областной библиотеки Ирина Горностаева.

Дом Мартынова был одним из самых богатых в Нижнем Новгороде. Но сведения о Мартынове-старшем тоже противоречивы: одни называют его щедрым меценатом, другие отмечают, что разбогател он благодаря не самому благородному делу - приобрел винные откупа и торговал алкоголем. Князь И.М.Долгоруков вспоминал: "Вся Нижегородская губерния у него на откупу…"

Другая, чисто номинальная "связь" Михаила Юрьевича Лермонтова с Нижним Новгородом: за свои знаменитые стихи "Смерть поэта" он был переведен в Нижегородский драгунский полк, который находился на Кавказе.

Кстати, об одном моменте того времени сам Николай Мартынов вспоминал так: "Проезжал через Москву Лермонтов. Он был переведен из гвардии в Нижегородский драгунский полк тем же чином за стихи, написанные им на смерть Пушкина. Мы встречались с ним почти каждый день, часто завтракали вместе у Яра; но в свет он мало показывался".

Не так, как вы…

Недруги и просто неглубоко знавшие Лермонтова люди описывали его как человека тяжелого, неприятного в общении, отметившегося некрасивыми поступками с приятелями и с возлюбленными. Близкие же вспоминали, что в дружеском общении поэт был совсем иным, простым и открытым, а если уж перегибал палку, подтрунивая над кем-нибудь, то первым старался смягчить ситуацию и помириться с объектом насмешек.

Стоит вспомнить и знаменитое пушкинское: "Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок не так, как вы - иначе".

Строки применимы и к Лермонтову, ведь он тоже - гений. Классик в 26 лет, заставивший многочисленных поклонников сожалеть о том, что он не прожил дольше и лишил русскую литературу многих великих творений.

Белинский писал: "Мы лишились в Лермонтове поэта, который по содержанию шагнул бы дальше Пушкина". "Если бы этот мальчик остался жить, не нужны были бы ни я, ни Достоевский", - сказал Лев Толстой…

Но Лермонтов был одарен не только как поэт и прозаик.

Во-первых, он был настоящим воином - всерьез понюхал пороху на Кавказе, прославился редким хладнокровием в боях. Во-вторых, отлично рисовал - тот же Мартынов обижался на карикатуры в исполнении Лермонтова. "Если бы он профессионально занимался живописью, он мог бы стать настоящим художником", - считал Ираклий Андроников. В-третьих, Лермонтов был еще и очень музыкален - играл на скрипке, на фортепьяно, на флейте, пел, сочинял музыку.

Наконец, верующие люди высоко ценят пророческий дар Лермонтова - в 16 (!) лет он написал совершенно неожиданное "Предсказание": "Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет; забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь..."

"Немытая" Россия?

Некоторые находили дурные черты и в самих его стихах. Например, Достоевский писал: "В самом деле, во всех стихах своих он мрачен, капризен, хочет говорить правду, но чаще лжет и сам знает об этом и мучается тем, что лжет, но чуть лишь он коснется народа, тут он светел и ясен. Он любит русского солдата, казака, он чтит народ".

Чтит народ?! А как же "Прощай, немытая Россия", затверженные со школьной скамьи восемь злых строчек?

Но ведь авторство этих строк до сих пор под большим вопросом. У литературоведов есть аргументы в пользу версии, что это фальшивка, которая из идеологических соображений была внедрена в школьную программу советских времен.

Во-первых, никто не видел ни автографа автора, ни оригинала этого стихотворения, ни черновика. Во-вторых, оно "всплыло" лишь через 32 года после смерти поэта, а в печати появилось и вовсе через 46.

Автором этого стихотворения многие считают Дмитрия Минаева - поэта, известного пародиями на классиков, ярого русофоба, "творившего" как раз в тот период, когда стихотворение Лермонтова внезапно "нашлось".

Первооткрывателем "Немытой России" назвался археограф и библиограф Бартенев. В письме он ссылается на некий "подлинник руки Лермонтова", так никому и не показанный и таинственным образом исчезнувший. Позже в журнале "Русский архив" Бартенев сопроводит стихотворение комментарием: "Записано со слов поэта современником". Того современника тоже ищут до сих пор…

Зато хорошо известны совсем другие творения Лермонтова о России - "Родина" ("Люблю Отчизну я…"), "Песня про купца Калашникова", ну и, конечно, гениальное "Бородино".

Более того, у Лермонтова есть откровенно державное, славословящее императора стихотворение, взывающее к пушкинским "Клеветникам России". Друг Лермонтова Святослав Раевский, давая показания по делу о "Смерти поэта", пытался отвести от Михаила Юрьевича подозрения в политической неблагонадежности и писал: "Услышав, что в каком-то французском журнале напечатаны клеветы на государя императора, Лермонтов в прекрасных стихах обнаружил русское негодование..." Стихотворение "Опять, народные витии" было написано незадолго до смерти Пушкина, "по случаю политической тревоги на Западе":

Да, хитрой зависти ехидна

Вас пожирает; вам обидна

Величья нашего заря;

Вам солнца божьего не видно

За солнцем русского царя…

К многочисленным талантам Лермонтова можно добавить и его публицистический дар: эти стихи хоть сейчас бери и печатай в газете!

Оккультист и Статуя Командора

За дуэль Николай Мартынов был разжалован и приговорен к заключению в крепость, но потом заключение отменили и заменили пятнадцатилетним церковным наказанием в Киеве. Однако после просьб Мартынова о помиловании уже в 1846 году Святейший синод отменил епитимью. Мартынов женился на Софье Проскур-Сущанской, вернулся в свое родовое имение в Нижегородской губернии, родил одиннадцать детей, переехал в Москву, дожил до 60 лет.

Родственники убийцы вспоминали, что тот вел чуть ли не монашеский образ жизни, сожалел о содеянном. Сын Мартынова винил в гибели поэта секундантов, которые не желали примирения. Уроженец Нижегородской области - поэт и писатель Борис Садовской - писал о нем с симпатией в своей книге "Пшеница и плевелы".

Но есть и другие мнения.

Бывший московский голова князь В.М.Голицын писал: "Жил он в Москве уже вдовцом, в своем доме в Леонтьевском переулке, окруженный многочисленным семейством, из коего двое его сыновей были моими университетскими товарищами. Я часто бывал в этом доме и не могу не сказать, что Мартынов-отец как нельзя лучше оправдывал данную ему молодежью кличку "Статуя Командора". Каким-то холодом веяло от всей его фигуры, беловолосой, с неподвижным лицом, суровым взглядом. Стоило ему появиться в компании молодежи, часто собиравшейся у его сыновей, как болтовня, веселье, шум и гам разом прекращались и воспроизводилась известная сцена из "Дон Жуана". Он был мистик, по-видимому, занимался вызыванием духов, стены его кабинета были увешаны картинами самого таинственного содержания, но такое настроение не мешало ему каждый вечер вести в клубе крупную игру в карты…"

Говорят, увлеченный оккультизмом Мартынов пробовал вызывать и дух убитого им поэта. Но тот не отзывался…

В подмосковном имении Мартыновых после революции был устроен интернат для бывших беспризорников. Есть легенда, что, выслушав на уроке литературы рассказ о судьбе Лермонтова, юные воспитанники ночью пробрались в фамильный склеп, набили мешок костями Николая Мартынова и вздернули его на березе напротив усадьбы.

Ольга ГОРНОВА.

Справка "НН"

Всем запретам вопреки

Известно, что в Россию дуэль как обычай пришла с Запада. Но и там она существовала не вечно. Время зарождения классической дуэли в Западной Европе можно отнести к эпохе позднего средневековья, примерно к XIV веку, когда окончательно сформировалось и расцвело рыцарское сословие - предшественник дворянства - с его понятиями о чести, во многом чуждыми простолюдину или купцу. В XVI веке дуэли приняли уже такой угрожающий размах и уносили столько жизней, что короли начали бороться с этим обычаем.

Так, за 16 лет царствования Генриха IV во Франции было убито на дуэлях от 7 до 8 тысяч человек. Знаменитый кардинал Ришелье запретил дуэли под страхом смерти. Людовик XIV в 1679 году специальным эдиктом учредил суд маршалов для разрешения всех вопросов чести.

Предположительно первой дуэлью в России можно считать поединок, состоявшийся в 1666 году в Москве между двумя наемными иностранными офицерами - шотландцем Патриком Гордоном (впоследствии петровским генералом) и англичанином майором Монтгомери. Но в то время в среду русских этот обычай еще не проник. Тем не менее единичные прецеденты заставили царевну Софью в указе от 25 октября 1682 года, разрешившем всем служилым людям Московского государства носить личное оружие, оговорить запрет на поединки. Петр Великий, энергично насаждая в России европейские обычаи, поспешил предупредить распространение дуэлей жестокими законами против них.

В 1787 году Екатерина Великая издала Манифест о поединках. В нем дуэли назывались чужестранным насаждением; участникам дуэли, окончившейся бескровно, устанавливался в качестве меры наказания денежный штраф (не исключая секундантов), а обидчику "яко нарушителю мира и спокойствия" - пожизненная ссылка в Сибирь. За раны и убийство на дуэли наказание назначалось как за соответствующие умышленные преступления. Апогея своего дуэли достигли в первой половине XIX века. Запрещение дуэлей было вновь подтверждено в изданных при Николае I "Своде законов уголовных" 1832 года и "Уставе военно-уголовном" 1839 года.

Но ничто не помогало! Именно на 20 - 40-е годы XIX века приходятся громкие дуэли Пушкина с Дантесом, Рылеева с князем Шаховским, Грибоедова с Якубовичем, Лермонтова с де Барантом и Мартыновым.

Кстати

За свою короткую 27-летнюю жизнь Лермонтов дважды стоял у барьера: 18 февраля 1840 года в Петербурге и 15 июля 1841 года в Пятигорске. Первая дуэль состоялась на Парголовской дороге за Черной речкой с Лавалем Барантом.

Сначала дрались на шпагах. Барант слегка оцарапал грудь противника. Лермонтов сделал выпад, но конец его шпаги переломился. Перешли на пистолеты. Барант стрелял первым и промахнулся. Лермонтов выстрелил в сторону. Противники тут же помирились.

Причиной дуэли современники называют соперничество молодых людей из-за княгини М.А. Щербатовой, за которой поэт открыто ухаживал.