Есть люди, которые, не считаясь с силами и временем, отдают себя работе, общественной деятельности или семье. Порой остановить такой бег может только гипертонический криз, инфаркт, а то и инсульт. Многие восхищаются такой самоотверженностью, а другие, в частности доктора, предлагают наказывать за безответственное отношение к собственному здоровью.

Некогда болеть…

Доросли ли мы до порицания тех, кто болеет и не лечится, не соблюдает режим, предписанный доктором, не пьет лекарства, не проходит диспансеризацию? А ведь есть такие, кто пьет, курит, злоупотребляет сладким, жареным, жирным, что вполне реально приводит их к определенным заболеваниям. А спортсмены? Количество травм, изношенность организма чаще всего раньше времени награждают чемпионов болезнями, которых нет у простых смертных. Можно ли наказать рублем тех, кто не заботится о собственном здоровье?

По мнению главного кардиолога России Евгения Шляхто, это необходимо. Граждане просто обязаны нести юридическую ответственность за свой организм. Это должно снизить смертность, уверен он. Готовность рассмотреть конкретные предложения на этот счет уже выразили в Минздраве России. При этом независимые эксперты смутно представляют, как такое решение можно было бы провести в жизнь.

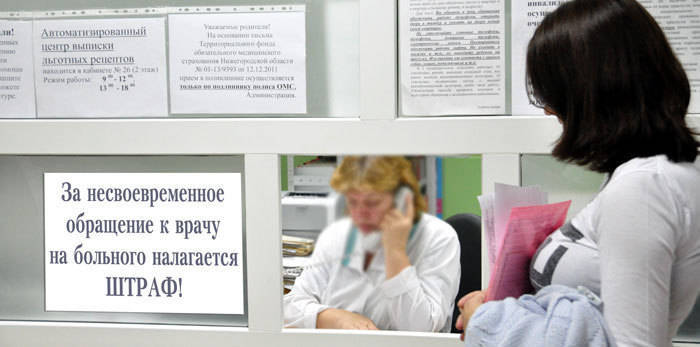

Картинка из поликлиники. Очередь во весь коридор на прием к обычному терапевту. Пенсионеры ждут выписки бесплатных лекарств, которая начата в первой декаде месяца. Приходят заболевшие молодые люди и, увидев череду старушек, как говорится, поворачивают оглобли. "Нельзя ли мне полечиться у другого терапевта?" - спрашивают иные. "Нельзя, ждите своего врача". В регистратуре и вовсе советуют записаться на прием и прийти в другой день, несмотря на боли, травмы или температуру. Так положено, таков порядок, установившийся гласно и негласно, но твердо.

Молодые люди - студенты, специалисты - торопятся жить, делать карьеру, и разлеживаться, разлечиваться им некогда. Заболело сердце - заглотил таблетку валидола, голова трещит - выпил цитрамона. Даже давление померить они не умеют. А те, к кому они редко, но все же обращаются, вроде бы и рады. "Вам больничный или лекарство выписать?" - услужливо спрашивает терапевт, уткнувшийся в писанину. До похода в диагностический центр или к кардиологу сразу, когда заболело или заныло под ложечкой, дело не доходит. А болезнь порой развивается исподволь, и к пенсии, а то и раньше, перетерпевшие боль в юности приходят в плачевном состоянии.

Страдаем смирением

Диспансеризация должна помочь выявить заболевание в зачатке. Но все ли сегодня могут пройти ее? Работающие в государственных учреждениях еще туда-сюда, и то работодатель не всегда доволен отпрашивающимися в поликлинику на осмотр здоровыми работниками. Ну а те, у кого начальник менее внимательный, что такое диспансеризация, и вовсе не ведают.

Еще один минус диспансеризации по разнарядке - это дальнейшее применение полученных данных. Проходят ее в одной поликлинике, на учете стоят в другой. И даже если врач обнаружил некую сердечную недостаточность, он не бьет в колокола и даже не дает рекомендаций. Все, что удалось выявить, хорошо, если узнает сам пациент. Конечно, это не относится к обнаруженным заболеваниям, угрожающим жизни прямо сейчас. Но ведь и не о них речь.

Лечиться в нашей стране, как правило, начинают с выходом на пенсию. И время сравнительно освобождается, и организм уже не позволяет медлить: болезни превращаются в хронические и реально угрожают жизни.

Лилия Петровна Н., например, страдает тяжелым хроническим вирусным заболеванием, не вылеченным в молодости, и стоит на учете везде, где это возможно. Лечение дорогостоящее, и от участкового врача добиться того, чтобы ее взяли в больницу, пролечили новыми передовыми препаратами, потратив государственные средства, она смогла, только обратившись лично к заместителю губернатора области. Участковый инфекционист же с улыбкой говорил о "неизлечимости" и смирении…

Мы собираем средства на лечение тяжелобольных детей, но ведь и им полагается от государства бесплатная помощь.

Еще пример, от ортопедов. Честные и добросовестные доктора хватались за голову, когда больная Н. показывала им снимки коленных суставов: "Как вы ходите? Нужна срочная операция - у вас артроз 3 - 4-й степени". Но когда дело дошло до необходимых квот, она услышала от медработника, который госпитализирует: "Ходите же вы как-то? Люди в очереди по пять лет стоят…" Мнение специалистов частенько не учитывается, если вперед забегает тот, кто согласен на платную госпитализацию.

Бывает еще возмутительнее: сложнейший путь лечения пройден, сделаны операции и требуется реабилитация, разработка суставов, восстановление после инсульта в реабилитационном центре на аппаратуре, которой оснащены теперь многие клиники. Все, или почти все, там платно, при этом за такие деньги, которые многие обычные трудяги сегодня пожалеют оторвать от семьи.

А тяжелые кожные заболевания? Коснувшись дерматологии, проведенная оптимизация здравоохранения сдула с полей бесплатной медицины специалистов: они ушли в платные клиники косметологии. Закрылись целые отделения, в которых лежали и лечились люди с заболеваниями кожи. И теперь, если беспокоят наросты или родинки, пятна или язвочки, а то и лишаи, кератомы, грибки и другое, пациенты терпят, пока ситуация не становится угрожающей. Идти за деньги показывать специалисту пятнышко не каждый захочет, а в поликлиниках дерматологов либо нет, либо квалификация их весьма сомнительна. Об этом, кстати, не скрывая, говорят опытные кожники, оставшиеся не у дел.

До потери сознания

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России по-прежнему занимает одну из лидирующих позиций. Инфаркты и инсульты становятся причиной почти половины всех смертей в стране. Это более 600 случаев на 100 тысяч населения, что значительно превышает европейские показатели. Во многом это связано с отсутствием самоконтроля и несвоевременным обращением пациентов за помощью, считают кардиологи. Что приводит больного в больницу сегодня? Привозит скорая, везти в стационар, если случился лишь подъем давления, никто не будет, и для того, чтобы попасть в больницу, нынче нужно терять сознание и бредить. Так говорят сами врачи, пожелавшие скрыть свои имена в разговоре с нашим корреспондентом. Еще добавляют, что госпитализировать им негласно велят в самых крайних случаях, благодаря трехуровневой медицине.

- Да, у нас еще есть проблемы с организацией, но до тех пор, пока лишь 20 - 30 процентов больных будут поступать в "терапевтическое окно", ситуация не изменится, - сказал г-н Шляхто в ходе пресс-конференции, посвященной Российскому национальному конгрессу кардиологов. - Наша совместная задача - донести до общества мысль, что полагаться на случай и думать, что ничего не произойдет, нельзя. Государство тратит огромные деньги на диспансеризацию, в ходе которой у человека выявляются факторы сердечного риска. Так будь любезен, позаботься о своем здоровье и самостоятельно: иди к врачу, пройди глубокое обследование, а не жди инсульта или инфаркта.

Что он подразумевает под глубоким обследованием, стоит еще понять.

Судя по всему, речь идет о возвращении к вопросу повышения страховых медицинских тарифов для тех, кто не заботится о своем здоровье. Авторство данной инициативы принадлежит Татьяне Яковлевой, которая длительное время была первым заместителем председателя думского Комитета по охране здоровья. Выступая на пленарном заседании еще в 2012 году, она высказала предложение о повышении страховых взносов ОМС для граждан, ведущих нездоровый образ жизни. "Куришь или пьешь - плати больше", - заявила депутат. Теперь эту мысль развили…

В июне того же года г-жа Яковлева была назначена на пост замминистра здравоохранения РФ в возрожденном Минздраве. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ведомство выразило готовность всерьез обсудить вопрос юридической ответственности граждан за свое здоровье.

Разделить затруднительно

Между тем эксперты фонда "Здоровье" выразили опасение относительно подобных начинаний. Директор фонда Эдуард Гаврилов назвал предложение Евгения Шляхто "негуманным" и "противоречащим Конституции". Однако рядовые врачи выражают большее согласие с позицией главного кардиолога, нежели с мнением Гаврилова.

Между тем эксперты фонда "Здоровье" выразили опасение относительно подобных начинаний. Директор фонда Эдуард Гаврилов назвал предложение Евгения Шляхто "негуманным" и "противоречащим Конституции". Однако рядовые врачи выражают большее согласие с позицией главного кардиолога, нежели с мнением Гаврилова.

- Фонд ОМС формируется из страховых отчислений, которые удерживают с нашей зарплаты независимо от того, пользуемся мы государственным здравоохранением или нет, - рассуждает кандидат медицинских наук, кардиолог Дмитрий Дильман. - При этом деньги ОМС не накапливаются на нашем личном счете, а расходуются фондом по мере необходимости, то есть на всех. Далее логично предположить, что приверженцы здорового образа жизни реже нуждаются в медицинской помощи, нежели люди, которые за собой не следят. Получается, что первые оплачивают лечение вторых, это как минимум несправедливо.

Однако механическое повышение тарифов ОМС для курящих и пьющих вряд ли заставит людей отказаться от вредных привычек. Психология нашего человека такова, что, пока он не оплачивает лечение из своего кармана, ему все кажется бесплатным. Заинтересовать граждан смогут существенные материальные стимулы, например, создание индивидуальных счетов в системе ОМС по аналогии с Пенсионным фондом. Чтобы каждый застрахованный видел, сколько денег он сможет израсходовать на свое лечение в случае чего. При этом государство выделяло бы дополнительные средства тем, кто ведет здоровый образ жизни. Другой вариант, дать людям возможность самим решать вопрос о необходимости страховки: хочешь лечиться в госклинике - плати взносы, не хочешь - плати из своего кармана частным медцентрам. Тогда и реальная конкуренция появится, и борьба за пациента, и, как следствие, повышение качества медицины.

Добавим, что на сегодняшний день ставка страхового тарифа ОМС составляет 5,1 процента от фонда оплаты труда. За неработающих граждан, застрахованных по ОМС, взносы делает государство.

Разделить пациентов на ответственных и безответственных пока затруднительно. Слышал ли кто-нибудь о тех, кто отбирает больничный лист у не соблюдающего режим пациента? А ведь эта мера уже давно существует в стране. Обида медиков, с которых спрос все больше, вынуждает их валить долю вины на больных. Но станем ли мы здоровее от взаимных обид и претензий?

Вера ЧЕБОТАРЕВА.

Мнения

Марина ТАДЬЯН, врач-неонатолог:

- Мое личное мнение, что пока у нас спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Всегда были разговоры, что ответственность врача нужно подкреплять ответственностью пациента. Но пациент, например лежащий на сохранении, пишет отказ от госпитализации и уходит по неотложным делам, убегает из больницы, оставляя расписки, и поделать мы ничего не можем. Больные сами несут ответственность за свою жизнь и здоровье. Смертность никакие штрафы не снизят, ведь кто не лечится, тот и не будет лечиться, насильно мил не будешь.

Ирина МУРАВЬЕВА, врач-невролог:

- Конечно, мы сами советуем пациентам зорче следить за здоровьем и обращаться к врачам чаще, следовать их советам и предписаниям. Но пока это только советы и вразумления. Культура отношения к собственному здоровью в нашей стране еще оставляет желать лучшего. У нас в области открываются при поликлиниках отделения профилактики, ведь болезнь, как известно, легче предупредить, чем лечить потом. Но и к этому наши люди пока не готовы, мы идем лечиться только тогда, когда сильно припечет, это наш менталитет, который еще ломать и ломать. Есть пациенты другого рода: они ищут в себе несуществующие болезни или очень боятся заболеть, доводят себя до исступления диетами, травами, упражнениями, горстями поедают лекарства. Это другая крайность, и с ними мы стараемся работать, приводя в норму нервную систему. Эти люди штрафов, о которых идет речь, не заработают. Пока на предложение обложить штрафами тех, кто избегает диспансеризации или не лечится, на мой взгляд, нереально. Это дело далекого будущего. В первую очередь нужно привести в порядок систему здравоохранения, сделать ее по-настоящему эффективной и бесплатной.

Кстати

Экспертный совет при правительстве США уже выдвинул предложение ввести в стране так называемый "сладкий налог", которым надо обложить напитки с повышенным содержанием сахара, различные кондитерские изделия. Такие меры, считают в совете, заставят американцев сократить потребление продуктов и напитков, способствующих ожирению. При этом доходы от повышенного налога можно было бы пустить на борьбу с излишним весом.