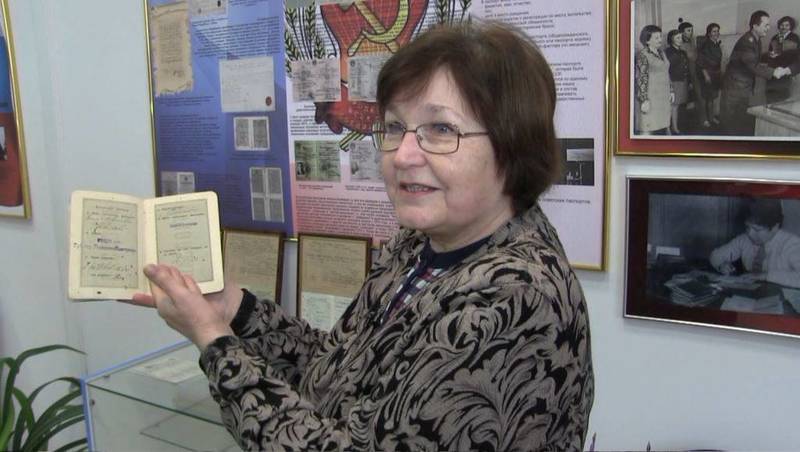

Единственный в Нижегородской области музей паспорта был создан Ольгой Лицовой, председателем совета ветеранов УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области.

В музее представлены все виды паспортов, начиная с 20 века. Татьяна знает историю каждого экземпляра, представленного в музее. Самому ценному экспонату более 100 лет. Это паспортная книжка, выданная гражданину Никольскому Василию Кирилловичу 18 апреля 1915 года.

По словам Ольги Лицовой, в организованном ей музее на базе управления по вопросам миграции представлены раритетные документы, а паспорт начала 20 века для сотрудников является нашей реликвией. Выдан он нижегородской мещанской управой в 1915 года мещанину Василию Никольскому. «Стоит обратить внимание, как написан паспорт - каллиграфическим почерком, а чернила, которым более 100 лет, не изменили ни формы, ни цвета. В то время окончания слов еще писались с «еръ». В паспорте того времени указывалось вероисповедание, Василий Кириллович был православным. Когда держишь такой документ в руках и читаешь его, то возникает ощущение словно ты приобщаешься к истории, ощущаешь себя участником того момента, когда этот паспорт был изготовлен и выдан владельцу», - отмечает Ольга Лицова.

Для информации

Начало паспортной системы в России приходится на первую четверть XVIII века. В 1719 году по указу Петра I в связи с введением рекрутской повинности и подушной подати обязательными стали так называемые «проезжие грамоты», которые с начала XVII века использовались для путешествий внутри страны.

В 1724 году с целью предотвращения уклонения крестьянами от уплаты подушной подати для них были установлены особые правила при отлучках с места жительства (фактически такие особые правила действовали для крестьян в России вплоть до середины 1970-х годов).

Таким образом, первые паспорта в России первоначально выдавались наиболее бесправным членам общества - крепостным крестьянам.

6 июня 1724 года был издан царский указ – так называемый «Плакат о зборе подушной и протчем». С ним справедливо связывают установление единой паспортной системы в России. Указ предписывал получать «прокормежное письмо» всем, кто хотел отъехать из родной деревни на заработки. Не случайно этот указ был в самом конце правления ПетраI: великие реформы, затронувшие общество до самых низов, привели к резкому росту мобильности, поскольку строительство заводов и рост внутренней торговли требовали рабочих рук.

Паспортная система должна была обеспечивать контрольза передвижением населения, гарантировать уплату налогов и выполнение воинской обязанности.

С 1803 года при Александре I для купцов, мещан и крестьян ввели печатные паспорта, действительные только в России. С 1895 года на основе Устава о паспортах некоторым гражданам России начали выдавать вид на жительство. Началась первая паспортная реформа. С 5 октября 1906 года официальный документ, удостоверяющий личность граждан в России, стал называться Паспортной книжкой. В ней указывались фамилия владельца, его имя и отчество, семейное положение, дети, особые приметы и место жительства.

С конца XIX века до 1917 года паспортная система в России регулировалась законом 1897 года, по которому паспорт в месте постоянного проживания не требовался. Однако, были и исключения: так, например, требовалось иметь паспорт в столицах и приграничных городах, в ряде местностей обязаны были иметь паспорта рабочие фабрик и заводов и т.д.

В паспорт мужчины вписывалась жена, а замужние женщины могли получить отдельные паспорта только с согласия мужей. Неотделенным членам крестьянских семейств, в том числе и совершеннолетним, паспорт выдавался только с согласия хозяина крестьянского двора.

Нужно отметить, что до 1917 года полиция строго контролировала выдачу заграничных паспортов. В первой половине XIX века выехать из России было сложно. Тем не менее, дворянам разрешалось отлучаться на несколько лет, представителям других сословий на меньшие сроки.

Стоили заграничные паспорта дорого. Объявления о каждом выезжающем трижды публиковались в официальных газетах, выдавались загранпаспорта только тем, к кому не было «претензий» у частных лиц и официальных органов.

После победы советской власти паспортная система была отменена, однако уже скоро была сделана первая попытка её восстановления.

В июне 1919 года были введены обязательные «трудовые книжки», которые фактически сталипаспортами. В качестве документов, удостоверяющих личность, использовались также метрики и разные «мандаты».

Настоящая единообразная паспортная система была введена в СССР постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 27 декабря 1932 года, поскольку в ходе индустриализации потребовались административный учет, контроль и регулирование передвижений населения страны из сельских районов в промышленные и обратно (у деревенских жителей паспортов не было).

Кроме того, введение паспортной системы обуславливалось обострением классовой борьбы, необходимостью охраны крупных промышленных и политических центров, социалистических новостроекот преступных элементов.

В паспортах стало возможным вклеивать фотокарточки - под них было предусмотреноместо, но в реальности фотографии вклеивались лишь по наличии технической возможности.

С этого времени паспорта обязаны были иметь все граждане, достигшие 16-летнего возраста и постоянно проживающиев городах, рабочих поселках, поселках городского типа, совхозах, местах расположения машинотракторных станции, в определенных районах Ленинградской области, на всей территории Московской области и других специально указанных местностях. Выдавались паспорта с обязательной пропиской по месту жительства (при смене проживания следовало получить временную прописку в течение суток). Кроме прописки в паспортах фиксировалось социальное положение гражданина и место его работы.

Не получали паспортов военнослужащие (у них эти функции в разное время выполняли книжки красноармейца, военные билеты, удостоверения личности), а также колхозники, учет которых велся по поселенным спискам (у них функции паспорта выполняли разовые справки за подписью председателя сельсовета, колхоза с указанием причин и направления перемещения). Были и многочисленные категории «лишенцев»: ссыльные и «неблагонадежные», и, как тогда говорили, «пораженные в правах» люди. По различным причинам многим отказывали в прописке в «режимных» и приграничных городах.

С 1935 по 1974 годы колхозникам не разрешалось переезжать в другую местность, и они были привязаны к колхозу и месту жительства.Некоторые из них начали получать паспорта лишь во время «оттепели» в конце 1950-х годов,а завершился процесс только после утверждения нового «Положения о паспорте» в 1972 году. Тогда уже ушли в прошлое и паспорта, чьи буквенно-цифровые коды означали, что человек сидел в лагерях и был в плену или в оккупации.

Таким образом, в середине 1970-х годов произошло полное уравнение в паспортных правах всех жителей страны. Именно тогда всем без исключения разрешили иметь совершенно одинаковые паспорта.

С 1997 по 2003 годы в России проводился всеобщий обмен советских паспортов образца 1974 года на новые паспорта граждан Российской Федерации.

В настоящее время паспорт является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

Сегодня все граждане России, достигшие 14-ти летнего возраста, обязаны иметь паспорт. По достижении гражданином возраста 20 и 45 лет паспорт подлежит замене.

В паспорт вносятся сведения о личности гражданина, а именно:

-фамилия, имя, отчество;

-пол;

- дата и место рождения;

- делаются отметки о регистрации по месту жительства;

- об отношении к воинской обязанности;

- о регистрации и расторжении брака;

- о детях;

- о выдаче заграничного паспорта (общегражданского, дипломатического, служебного или паспорта моряка).

-сведения о группе крови и резус-факторе (вносятся по желанию гражданина).

Следует отметить, что в российском паспорте отсутствует графа «национальность», которая была в паспорте гражданина СССР.

Паспорта изготавливаются и оформляются по единому для всей страны образцу на русском языке. Вместе с тем, республики, входящие в состав Российской Федерации, могут изготавливать вкладыши к паспорту с текстом на государственных языках этих республик.

В настоящее время штраф за утерю паспорта регламентирует статья 19.16 УПК РФ. Она гласит, что за действия, повлекшие утрату паспорта, будь то небрежное хранение, умышленная порча или уничтожение, правонарушитель будет наказан предупреждением или штрафом в размере от 100 до 300 рублей.

В Положении о паспорте РФ говорится о том, что граждане РФ обязаны бережно хранить основной документ, удостоверяющий личность. О его утрате незамедлительно нужно сообщить в соответствующее подразделение Управления по вопросам миграции.

Для добровольно исполнения постановления о наложении административного штрафа гражданам дается 60 суток с момента вступления постановления в законную силу. Постановление становится законным в течение 10 дней с момента вынесения, если оно не было обжаловано. То есть человеку предоставляется 70 суток, чтобы оплатить штраф.

Если правонарушитель - несовершеннолетний гражданин и у него не имеется самостоятельного заработка, то вся сумма штрафа, как правило, взыскивается с его родителей или законных представителей.

Если по истечении 60 дней штраф уплачен не был, то должностное лицо УВМ, которое вынесло постановление по делу об административном правонарушении, в течение 10 суток направляет в соответствующий отдел судебных приставов все материалы по делу для возбуждения исполнительного производства.

Источник - Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области